「tgベイト おすすめ カラー」を知っておくと釣果が一段伸びます。特に朝夕マヅメや潮位の変化が激しい日には「tgベイト おすすめ カラー」を起点に状況対応できるかで、同じポイントでも結果が大きく分かれます。ダイワ tgベイトは15gから180gまで幅広い重さが揃い、サーフから堤防、湾奥のボトム叩き、さらにはオフショアのディープでの青物狙いまで守備範囲が広いのが魅力。なかでもPHピンクやPHチャートグローベリー、アデル系の反射などは視認性・アピール・喰わせのバランス秀逸で、濁りやベイトサイズ、光量に合わせたローテが効果を発揮します。本記事では「TGベイト180gはどのくらいの水深で使えるか」「青物が反応する色」「tgベイト ソルティガ 違い」などの疑問を整理。さらにダイワ tgベイト 60gの基礎性能と使いどころ、よく釣れる魚の傾向まで、現場で即使える選択軸を体系化して解説します。

- tgベイト おすすめ カラーの選び方を状況別に整理

- 15g/60g/180gなど重さ別の使い分けと到達レンジ

- 青物が反応する色の本質とピンクグローの有効場面

- ソルティガ tgベイトの特徴と通常モデルの違い

- よく釣れる魚とベイトの関係から導く実戦ローテ

tgベイト おすすめ カラーと重さの基礎知識

- 青物が反応する色とtgベイト おすすめ カラーの考え方

- TGベイトの重さラインナップと15g/60g/180gの使い分け

- TGベイト180gはどのくらいの水深で使えるか

- tgベイト ソルティガ 違いとモデル選択の基準

- tgベイトでよく釣れる魚とピンクグロー運用のコツ

1. 青物が反応する色とtgベイト おすすめ カラーの考え方

青物が色に反応するメカニズムは「視認性」「コントラスト」「フラッシング」「残像時間」の四つに分解できます。まずは光量と水色を見ます。澄み潮・日中の順光ではアデル系やシルバーなど高反射のフラッシングで遠くの回遊魚へ存在を知らせ、レンジを刻むごとに明滅で追わせます。逆にローライトや濁り潮ではチャートやグリーンゴールド、蛍光要素の強い色で輪郭を太く見せ、ルアーの位置を魚に明確化させるのが基本です。ナイトやディープではグロー(特にPHピンク)の「残光」が効き、フォールやストップ時に視界から消えないことで喰う間を作れます。ベイトが小さいときはパールやイワシ系でシルエットを抑え、見切られやすい澄み潮にはクリアベースで反射を弱めて違和感を減らします。tgベイト おすすめ カラーのローテは、①視認性で寄せる(チャート/グロー)→②フラッシングでスイッチ(シルバー/アデル)→③喰わせで違和感を消す(イワシ/クリア)の順で当て、バイトが出た要素を軸に微調整。これを「時間帯×水色×ベイトサイズ」で回すのが、安定して青物を拾う最短ルートです。

2. TGベイトの重さラインナップと15g/60g/180gの使い分け

ダイワ tgベイトは15g前後のライトから180gのディープ対応まで幅が広く、同じ形状でも重さで「到達レンジ・フォール速度・入力に対する動きの出方」が大きく変わります。15gは港内・河口・干潟などシャロー域の表層〜中層をテンポよく切るのに最適で、メッキ、カマス、小型青物の群れ探しにも強い。軽量ゆえにヒラヒラとした滞空時間が生まれ、スレた個体に間を与えられます。ダイワ tgベイト 60gはショア青物の主戦級。磯・堤防での向かい風にも負けにくく、ボトムへの到達も速いので、潮の効く層を素早くなぞれるのが強みです。ショアジギの基準として1本目におすすめ。180gはボートでのディープ攻略や速潮エリアのボトム直撃に向き、着底の明確さとフォール安定性から根回りでのヒラマサ・カンパチ狙いに効きます。重さは「飛距離」と「レンジキープ力」を司るので、風速や潮速、必要飛距離、狙う水深を掛け合わせて決定。色選びと同じくらい、重さ選びが釣果を左右します。

3. TGベイト180gはどのくらいの水深で使えるか

TGベイト180gの守備範囲は、おおむね水深60〜120mが基準。潮が緩ければ150m級でも着底把握は可能ですが、二枚潮や速潮では120mを超えるとライン角度が付きやすく、実効レンジが浅くなります。着底を確実に感じることが釣果の要なので、潮が速いと感じたらラインをPE2号以上に上げてドラグ・ロッドとのバランスを取り、フォール姿勢が崩れないようサミングで糸フケを抑えます。180gは比重の高いタングステンゆえに沈下が速く、ボトムタッチからのワンピッチやショートピッチで食わせの「間」を作りやすいのが利点。グロー腹のピンクグローはディープでも視認されやすく、曇天や濁りのディープで特に強い。反面、澄み潮・晴天・ベイトが細い状況ではギラつきすぎることがあり、アデル系やイワシで光量を絞ると違和感が減ります。基本は「着底を感じられる最小の重さ」が原則ですが、ボトム付近の回遊が速いときはあえて重くしてレンジキープを優先する判断が、時合の短い青物戦では功を奏します。

4. tgベイト ソルティガ 違いとモデル選択の基準

一般的なtgベイトと、ソルティガ tgベイトの違いは「想定するフィールドと求める耐久・仕様の細部」にあります。ソルティガはオフショアの大物を想定した設計思想が強く、塗装・コーティングの耐久やフック・リング周りの信頼性、負荷を掛け続けた際の塗膜剥離やエッジ磨耗への抵抗などに配慮が行き届いています。ショア中心で60g前後をメインに回すなら通常のtgベイトで十分戦えますが、ディープでの連投やドラグ強めのファイト、連日遠征の酷使まで視野に入れるならソルティガ tgベイトは心強い相棒。価格差はありますが、塗装強度と貫通力の高いフックセットを前提に組むと、結果的に交換頻度が下がりトータルの信頼性が上がります。選択の軸は①狙うサイズ・フィールド、②一日の総投入回数、③必要な塗膜耐久とフック強度。ショアの回遊待ち主体なら通常、船で根回りを叩き続けるならソルティガ。この住み分けが明確です。

5. tgベイトでよく釣れる魚とピンクグロー運用のコツ

tgベイトでよく釣れる魚は、ブリ・ワラサ・カンパチ・ヒラマサといった青物を筆頭に、タチウオ、サワラ、ヒラメ、マゴチ、根周りではハタ類まで幅広いのが特徴。タングステン特有の小粒シルエットがスレた個体にも口を使わせます。特にPHピンクは「寄せ」と「喰わせ」を両立しやすい万能色。朝夕の薄明や濁り潮、曇天時に強く、フォール中の残光で追尾個体に間を与えられるため、ショートピッチでの明滅やストップ&フォールでスイッチが入りやすくなります。反面、澄み潮・晴天で見切られやすい時は、腹グロー控えめのイワシ/ブルピン/アデルへローテし、アクションは移動距離を抑えたショートジャークに変更。ダイワ tgベイト 60gは堤防や磯の一軍、15gは港内回遊や表層小ベイトのときの切り札、180gはディープのボトム直撃で大型を獲る切り札として使い分けます。色と重さ、操作で三位一体のローテを組むことが、常に安定した一本へ近づく近道です。

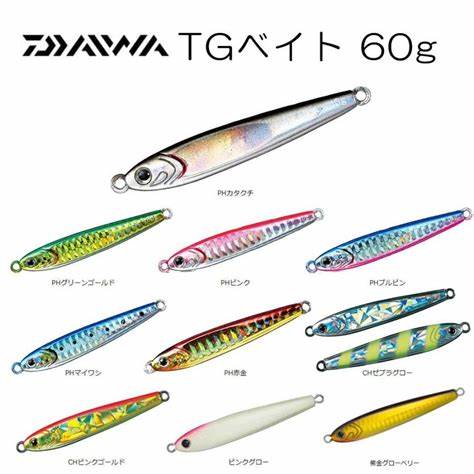

tgベイト おすすめ カラー実物5選とその魅力

- ダイワ TGベイト 60g PHピンク

- ダイワ TGベイト 60g PHグリーンゴールド

- ダイワ TGベイト 60g PHブルピン

- ダイワ TGベイト 60g PHマイワシ

- ダイワ TGベイト 60g PHチャートグローベリー

1. ダイワ TGベイト 60g PHピンク

PHピンクは朝夕マヅメやローライト、濁り潮における一軍カラーとして非常に高い実績を誇ります。ボディ全体のピンクが視認性を高め、青物がルアーを見失わない効果を発揮し、さらに腹部のグローがフォール中やストップ時に残光を放ち、追尾する魚にバイトチャンスを与えます。特に青物の群れが中層を回遊している状況では、ロングジャークで寄せ、ショートピッチジャークで喰わせるコンビネーションが効果的です。また、タングステン特有の小粒シルエットにより、プレッシャーの高いポイントでも見切られにくく、ワラサやカンパチ、時にはヒラメやタチウオにも効果的。耐久性の高い塗装仕上げで、複数回の釣行でも色剥げしにくく、長く使えるのも魅力です。風や潮が強くてもレンジキープが容易で、初心者から上級者まで幅広くおすすめできます。

2. ダイワ TGベイト 60g PHグリーンゴールド

PHグリーンゴールドは、澄み潮からやや濁り潮まで幅広く対応できる万能アピールカラーです。グリーンの背中は自然なベイトフィッシュ感を演出し、ゴールドの側面は光を強く反射して広範囲の青物にアピールします。特に曇天や午後の斜光時には、フラッシング効果が増し、遠くから回遊してくる魚の注意を引き寄せやすい特徴があります。中層からボトムまで広く探る釣りで活躍し、ブリやヒラマサ、シオ(カンパチの若魚)にも効果的です。また、アデルコーティングの光沢は通常のホログラムよりもギラつきが抑えられ、スレた魚にも口を使わせやすい仕上がりになっています。オフショア、ショア問わず一本持っておくと安心なカラーです。

3. ダイワ TGベイト 60g PHブルピン

PHブルピンは青物狙いの定番中の定番カラーで、特に晴天時の澄み潮やベイトがカタクチイワシの時に強さを発揮します。背中のブルーは海中に自然に溶け込み、腹側のピンクがフラッシングとカラーコントラストを生み出し、魚に違和感を与えずにスイッチを入れます。キャスト後のフォール中にバイトが多発するため、ラインテンションを保ちながら落とすことが重要。特に回遊の速いナブラ撃ちやサーチ的な釣りで有効で、初動で反応がなかった場合も、リトリーブ速度やジャークパターンを変えることで再び魚の反応を引き出せます。耐久性のある塗装とフックのバランスも優秀で、ショア・オフショア問わず使いやすいカラーです。

4. ダイワ TGベイト 60g PHマイワシ

PHマイワシは、ナチュラル系の代表格としてプレッシャーの高いフィールドや澄み潮での切り札カラーです。リアルなイワシ模様とアデルの上品な反射が、過剰なギラつきを抑えつつもしっかり存在感を保ちます。ベイトが小型イワシやシラスの場合、特に効果を発揮。ボトム付近をスローに攻めたり、レンジを細かく刻む釣りに適しており、喰い渋った魚にも有効です。また、シーバスや根魚にも通用するため、青物が不在のタイミングでもターゲットを広げられます。軽快な操作感と安定したフォール姿勢で、長時間の釣りでも集中力を維持しやすいのもメリットです。

5. ダイワ TGベイト 60g PHチャートグローベリー

PHチャートグローベリーは濁り潮やローライト、早朝・夕マヅメのタイミングで強力な武器になります。背中のチャートカラーは視認性が極めて高く、魚がルアーを見つけやすくなるため、回遊待ちや潮変わりのタイミングで投入すると即効性があります。腹側はナチュラルなシルバーベースで、強いアピールと自然さのバランスが絶妙。特に曇天で水色が暗くなる状況では、他のカラーでは反応が薄い中でもコンスタントにバイトを得られることが多いです。ショアジギングの朝一や荒天時のサーチカラーとして常備すべき一本で、他のカラーとのローテーションに組み込むことで、より幅広い状況に対応できます。

まとめ:tgベイト おすすめ カラーで釣果を伸ばす戦略

tgベイトのおすすめカラー選びは、ただの好みではなく、釣果を大きく左右する重要な要素です。水色、光量、ベイトサイズ、ターゲットの活性といった条件によって、最適なカラーは変化します。本記事で紹介したPHピンク、PHグリーンゴールド、PHブルピン、PHマイワシ、PHチャートグローベリーはいずれも実績が高く、状況に応じたローテーションで安定した結果をもたらします。

実践の場では、まず視認性の高いカラーで広く探り、反応が得られたら喰わせ系のナチュラルカラーに切り替える流れが有効です。特に朝夕マヅメや潮変わりにはピンクグローやチャート系で寄せ、日中の澄み潮やスレ気味の魚にはアデル系やブルピンで違和感を与えない攻めを意識しましょう。これにより、短い時合でも効率的に魚を拾うことが可能になります。

次の釣行では、ぜひこの記事で紹介した5本をタックルボックスに揃え、状況に合わせたカラー戦略を試してみてください。そうすれば、今まで反応がなかった場面でも新たなバイトを得られる確率が格段に上がります。条件に応じた柔軟な選択とローテーションを意識すれば、あなたの釣果は確実に進化し、より充実した釣行を楽しめるはずです。