シーバスアングラーならば、「ブルーブルー トレイシー」の名を知らぬ者はいないでしょう。その中でも「トレイシー15g」は、激戦区の港湾部(ベイエリア)や小規模河川で、スレきったシーバスに口を使わせる「喰わせ」の切り札として、圧倒的な信頼を集めています。多くの「トレイシー 15g インプレ」で絶賛されるのは、従来のメタルバイブレーションの常識を覆(くつがえ)す、その「驚異的な引き抵抗の軽さ」と「トラブルレス性能」。しかし、その高性能さゆえに、アングラーは新たな疑問にも直面します。

「トレイシー25」や「トレイシー 40g」といった、より重い兄弟モデルとどう使い分ければいいのか?「ブルーブルー トレイシー おすすめ カラー」は結局どれを選べば正解なのか? そして、一部で囁(ささや)かれる「トレイシー パクリ」という不穏(ふおん)なキーワードの真相は?

この記事では、「トレイシー15g」がなぜ「釣れる」のか、その核心的な理由から、タフな状況を打破するための戦略的な使い方まで、あなたの全ての疑問に答える完全ガイドをお届けします。

- トレイシー15gのインプレで絶賛される「引き抵抗の軽さ」と「トラブルレス」の秘密

- 15g, 25g, 40gの明確なウエイト別使い分け術

- 「トレイシー パクリ」の噂の真相と、その革新的なオリジナリティ

- 港湾部(ベイエリア)最強!「トレイシー おすすめ カラー」5選

「トレイシー15g」の核心と「パクリ」の噂の真相

- トレイシー 15g インプレ:異次元の「引き抵抗の軽さ」

- トレイシー15g, 25g, 40gの戦略的な使い分け

- 「トレイシー パクリ」の噂は本当か?そのオリジナリティ

- ブルーブルー トレイシーの哲学(代表・村岡氏)

- トレイシー15gの基本スペックと使い方(レンジと波動)

1. トレイシー 15g インプレ:異次元の「引き抵抗の軽さ」

「トレイシー 15g インプレ」で、全てのアングラーが口を揃(そろ)えて賞賛する点。それは「驚異的な引き抵抗の軽さ」と「ライン(糸)がフック(針)に絡まない(エビらない)トラブルレス性能」です。従来のメタルバイブレーションは、強烈な波動と引き換えに、リトリーブ(ただ巻き)時の引き抵抗が非常に重く、アングラーは一日中投げ続けると疲弊(ひへい)し、集中力が途切れがちでした。

しかし、「ブルーブルー トレイシー」シリーズは、シーバスアングラーの代表である村岡昌憲氏が、そのストレスを徹底的に排除するために設計。特に15gは、水を切り裂くような極薄のボディと、低重心化されたウエイトバランスにより、まるでシンキングペンシルを引いているかのような「快適」な巻き心地を実現しました。この「快適さ」こそが、釣れる最大の理由です。

アングラーは、ルアーが起こす微細な「波動の変化」や、潮流(ちょうりゅう)の「ヨレ」、そしてシーバスの「ショートバイト(浅いアタリ)」さえも、疲れ知らずで感知し続けることができるのです。さらに、フォール(沈下)時も絶妙なバランスでライン絡みを防ぐため、キャストのたびにストレスなく、確実に魚を誘い続けることができます。

2. トレイシー15g, 25g, 40gの戦略的な使い分け

トレイシーシリーズは、攻略するフィールドとレンジ(水深)に合わせて、ウエイトを使い分けることが釣果への鍵となります。まず、スタンダードな「トレイシー25」(25g)が、大規模河川や干潟(ひがた)など、飛距離とレンジキープ力が求められる「オールラウンド」な状況に対応する基準点です。

次に、「トレイシー 40g」(ブルーブルー トレイシー40)は、広大なサーフ(砂浜)や、潮流の速い沖のポイント、あるいは水深20mを超えるようなディープ(深場)を、圧倒的な飛距離で攻略するための「パワー」モデルです。では、「トレイシー15g」の役割は何か。それは、これら2モデルでは攻めきれない「シャロー(浅場)」と「喰わせ」の領域です。

全長50mm、重さ15gというコンパクトなボディは、港湾部(ベイエリア)や、運河、小規模河川といった、水深が浅く、飛距離よりも「繊細さ」が求められる状況で最強の武器となります。引き抵抗が最も軽いため、デッドスロー(超低速)での誘いや、ピンスポット(狭い狙い所)での緻密(ちみつ)な操作が可能です。15gは、タフな状況下で「あと一匹」を絞り出すための「フィネス(繊細)」モデルなのです。

3. 「トレイシー パクリ」の噂は本当か?そのオリジナリティ

「トレイシー パクリ」という不穏(ふおん)なキーワードを目にすることがあります。これは、メタルバイブレーションというルアーカテゴリー自体が、各社から似たような形状(鉄板系バイブ)の製品が多数リリースされているために生じる「誤解」です。確かに、外見(シルエット)は似ているかもしれません。

しかし、トレイシーが持つ「本質」は、その内部設計とアクションの「質」にあります。前述の通り、トレイシーは「引き抵抗の徹底的な軽減」と「ライントラブルの排除」という、アングラーが抱える「最大のストレス」を解消するために、ブルーブルー代表の村岡昌憲氏の膨大な経験を基に、ボディの厚み、ウエイトの配置、ラインアイ(糸を結ぶ穴)の位置まで、0.1mm単位で緻密(ちみつ)に設計されています。

その結果生まれた「快適な巻き心地」と「安定した波動」は、他のどのメタルバイブとも異なる、ブルーブルーだけの「オリジナリティ」です。「パクリ」ではなく、既存のルアーが抱える「問題点」を、全く新しいアプローチで「解決」した、革新的なルアー。それがトレイシーなのです。

4. ブルーブルー トレイシーの哲学(代表・村岡氏)

「トレイシー ブルーブルー」というルアーには、代表である村岡昌憲氏の「哲学」が色濃く反映されています。彼のルアー開発の根底にあるのは、常に「アングラー目線」であることです。「なぜ、このルアーが必要なのか?」その答えは、彼自身が現場(フィールド)で感じる「ストレス」や「不満」の中にあります。

従来のメタルバイブは「重い、疲れる、絡む(エビる)」。だから、アングラーは知らず知らずのうちにキャストを躊躇(ちゅうちょ)し、ボトム(水底)を攻めきれず、結果として釣果が遠のいていました。トレイシーは、その「アングラー側のネガティブな要因」を、革新的な設計で全て取り払いました。「釣れる」と信じて、一日中「快適に」投げ続けられること。

ロスト(紛失)を恐れずに、タイト(きわどく)にストラクチャー(障害物)を攻められること。その「信頼感」と「快適性」こそが、アングラーの集中力を高め、最終的な「釣果」に繋がる。これこそが、ブルーブルーのルアーが持つ、揺るぎない哲学なのです。

5. トレイシー15gの基本スペックと使い方(レンジと波動)

「トレイシー15g」の基本スペックは、全長50mm、重さ15g。標準装備のフック(針)は、オーナーばり ST-46の#12が、フロントとリア(前後)に2つ搭載されています。このコンパクトな設計が、港湾部(ベイエリア)のシャロー(浅場)攻略や、マイクロベイト(小型の餌)パターンに最適です。使い方は、非常にシンプル。

「ただ巻き」と「リフト&フォール」の二つが基本となります。「ただ巻き」では、その軽い引き抵抗を活かし、ロッドを立てれば水面直下、ロッドを寝かせれば中層と、狙いたいレンジ(水深)を自在にコントロールできます。特に、15gならではの「デッドスロー(超低速)」リトリーブ(ただ巻き)は、他のメタルバイブでは演出できない「微波動」を生み出し、タフなシーバスに口を使わせる強力な武器となります。

「リフト&フォール」では、ロッドをあおってルアーを跳ね上げ、その後ライン(糸)を張ったまま沈下(フォール)させます。トレイシーはフォール姿勢も安定しており、ライン絡みが少ないため、ボトム(水底)に張り付いたシーバスやヒラメ、マゴチに対しても、極めて効果的にアピールできます。

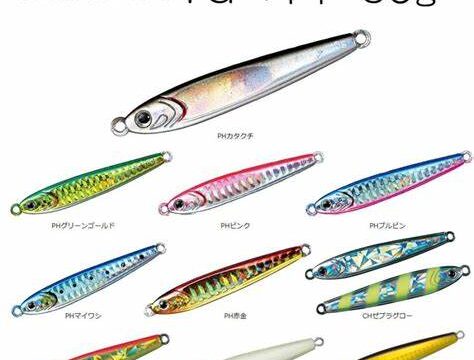

【厳選】ブルーブルー トレイシー15g おすすめカラー5選

- ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #01 ブルーブルー

- ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #05 マットチャート

- ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #06 ピンクジョーカー

- ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #03 イワシ

- ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #02 アカキン

1. ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #01 ブルーブルー

あなたが「トレイシー ブルーブルー」というブランドの「真髄(しんずい)」に触れたいと願い、「トレイシー15g」を初めて手に取るならば、この「#01 ブルーブルー」カラー以外に選択肢はありません。これは、ブランド名を冠したシグニチャーカラーであり、代表・村岡昌憲氏の「自信」の表れ。そして、あらゆる状況で「答え」を導き出す、究極のオールラウンドカラーです。なぜ、この「青」が釣れるのか。

それは、このカラーが「リアル(本物)」と「アピール(目立つ)」という、相反する二つの要素を完璧に両立させているからです。ベースとなるのは、イワシやサッパといった、シーバスの主食となるベイトフィッシュ(小魚)を模した「ブルーバック(青い背中)」と「ホログラム」。これにより、水中でのフラッシング(明滅)は、まさに生きた小魚そのもの。しかし、それだけではありません。腹部(ベリー)には、魚の視認性が高い「オレンジ」を配色。

これが、下からルアーを見上げるシーバスに対し、強烈な「バイトマーカー(標的)」として機能します。「トレイシー 15g インプレ」で絶賛される、港湾部(ベイエリア)や小規模河川といった「喰わせ」のシチュエーション。その15gという一口サイズのシルエットと、極めて軽い引き抵抗が、この「ブルーブルー」カラーのリアルさと融合した時、スレきったシーバスは、それが偽物であると見破ることができません。

水がクリア(澄んでいる)でも、濁(にご)っていても、日中でも、夜でも。迷ったら、まずこの一本。あなたの「基準」となり、最も多くの魚を連れてきてくれる、絶対的な信頼を置ける「お守り」です。この一本を投げずして、「トレイシー ブルーブルー」は語れません。

2. ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #15 マットチャート

「ブルーブルー トレイシー おすすめ カラー」を語る上で、「闇」と「濁り」を制圧するこのカラーを外すことはできません。「#15 マットチャート」は、ナイトゲーム(夜釣り)や、雨後の濁流が渦巻く河川において、最強のアピール力を発揮する「膨張色」の王様です。あなたが、常夜灯の光が届かない「完全な暗闇」や、カフェオレのような「濁り水」の中で、シーバスにルアーを見つけてもらいたいとします。

イワシのようなリアルカラーでは、その存在は完全に水に溶け込み、シーバスに気づかれることさえありません。しかし、この「マットチャート」は違います。鮮烈な蛍光イエロー(チャートリュース)は、光量がゼロに近い状況でも、ルアーの「シルエット(輪郭)」を最もハッキリと水中に浮かび上がらせます。さらに「マット(艶消し)」加工が、余計な光の反射を抑え、「色」そのものの存在感を際立たせるのです。

「トレイシー15g」という「喰わせ」のサイズ感でありながら、アピール力は「最大級」。この究極の「ギャップ」こそが、タフな状況下で、シーバスのリアクションバイト(反射的なバイト)を強制的に引き出す鍵となります。港湾部の明暗部(めいあんぶ)の「闇」に潜むランカーシーバスの目の前に、このルアーを通した時。その「シルエット」に我慢できなくなったシーバスが、ロッドをひったくる。

そんな興奮を味わいたいアングラーにとって、必携のカラーです。#01 ブルーブルーと、この#05 マットチャート。この「光」と「闇」の2色を揃(そろ)えるだけで、あなたのナイトゲーム戦略は、ほぼ完璧と言えるでしょう。

3. ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #19 ピンクジョーカー

日中の「デイゲーム」で、何を投げても反応しない。リアルカラー(イワシ)は見切られ、アピールカラー(チャート)では強すぎる。そんな「お手上げ」の状況を打開するために、村岡昌憲氏が送り出した「ジョーカー(切り札)」。それが「#19 ピンクジョーカー」です。なぜ、この派手な「ピンク」が、日中のスレたシーバスに効くのか。「ブルーブルー トレイシー インプレ」でも、このカラーの爆発力はしばしば話題になります。

その秘密は、「視認性」と「明滅(めいめつ)」にあります。まず、ピンクという色は、人間から見ても、そして魚から見ても、水中(特にクリアウォーター)で非常に目立つ色です。しかし、チャートリュース(蛍光黄緑)ほど「強すぎる」アピールではなく、「ぼんやり」とシルエットを膨張させます。これが、スレたシーバスに対し、「なんだ、あれは?」と興味を引かせる、適度な「違和感」となります。

そして、「トレイシー15g」のタイト(細かく)なバイブレーションが、このピンクのボディを「明滅」させる。この「チカチカ」とした点滅が、シーバスのイライラを増幅させ、リアクションバイトを誘発するのです。また、背中の「ブラック」が、シルエットを引き締める効果も。#01 ブルーブルーと#15 マットチャートで反応が得られない。そんな「最後の最後」に投じる「切り札」として、このピンクジョーカーをボックスに忍ばせておくこと。それこそが、ライバルに差をつける「賢者の選択」と言えるでしょう。

4. ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #14 SGO

「ブルーブルー トレイシー おすすめ カラー」において、#01 ブルーブルーと並ぶ、リアル(本物)系の「もう一つの答え」。それが「#14 SGO」です。#01 ブルーブルーが、ホログラムの「反射」とオレンジベリーの「アピール」を融合させた「万能型リアル」であるならば、この#14 SGOは、そのアピール要素を削(そ)ぎ落とし、「リアル」に特化した「喰わせ」のカラーです。

ベースとなるのは、高品質な「イワシ」のリアルプリント(印刷)。ボディ側面(サイド)の輝きは、ホログラムではなく、イワシの「鱗(うこ)」そのものの、ナチュラルなフラッシング(明滅)を追求しています。このカラーが最強の武器となるのは、「マッチ・ザ・ベイト(ベイトに合わせる)」が絶対条件となるシチュエーション。例えば、港湾部にカタクチイワシの群れが大量に入り、シーバスがイワシにしか反応しない時。

あるいは、日中の「超クリアウォーター」で、シーバスがルアーを徹底的に「観察」している時。こんな状況下で、#01 ブルーブルーの「オレンジベリー」さえも「違和感」として見切る、百戦錬磨(ひゃくせんれんま)のシーバスに対し、この「#14 SGO」の「完璧な擬態(ぎたい)」だけが、口を使わせることを可能にします。

「トレイシー15g」の「微波動」と、この「究極のリアル」が組み合わさった時、それはもはやルアーではなく「エサ」そのもの。#01 ブルーブルーと使い分けることで、あなたの「リアルベイト戦略」は、さらに深みを増すことになります。

5. ブルーブルー(BlueBlue) トレイシー 15g #07 オレンジゴールド

「トレイシー15g」は、シーバスだけのルアーではありません。この「#07 オレンジゴールド」は、シーバスはもちろん、港湾部(ベイエリア)のシャロー(浅場)に潜む「ヒラメ」や「マゴチ」といった、フラットフィッシュ(底モノ)にも絶大な威力を発揮する、伝統のアピールカラーです。「アカキン」とは、ゴールド(金)ベースに、背中がオレンジという、ソルトウォーターの「アピールカラーの王様」です。

このカラーが、なぜフラットフィッシュにも効くのか。それは「マズメ時(朝・夕)」と「濁(にご)り」にあります。太陽光が赤みを帯びるマズメ時は、ゴールドの反射が水中で最も「生々しく」輝き、魚の捕食本能を最高潮に刺激します。また、水が濁っている状況下でも、ゴールドの「強い反射」は、濁りを透過し、遠くの魚にまでその存在を知らせることができます。ヒラメは、水産庁の生態解説にもあるように、砂底に潜み、自身のわずか上を通過するベイトフィッシュ(エサ)を待ち構えています。

「トレイシー15g」は、そのコンパクトなボディで、港湾部の「カケアガリ」や「船道(ふなみち)」といった、水深のあるシャローエリアのボトム(水底)を、丁寧に探る釣りに最適です。その時、この「アカキン」の強烈なアピールが、砂に潜むヒラメやマゴチに「見つけさせ」、そして「喰わせる」のです。シーバスも、フラットフィッシュも、両方獲りたい。そんな欲張りなアングラーの願いを叶える、信頼のゴールド系カラーです。

まとめ:「トレイシー15g」という「快適」が、あなたの釣果を変える

「ブルーブルー トレイシー15g」。それは、シーバスアングラーの代表・村岡昌憲氏が、アングラーが抱える「ストレス」を徹底的に排除し、「釣果」だけを純粋に追求するために生み出した、メタルバイブレーションの「答え」です。この記事では、「トレイシー 15g インプレ」で絶賛される「引き抵抗の軽さ」と「トラブルレス性能」の秘密から、「トレイシー パクリ」という噂が、その革新的なオリジナリティへの「誤解」であることを解き明かしてきました。「トレイシー25」の「万能性」、「トレイシー 40g」の「遠投力」に対し、15gは「シャロー(浅場)」と「喰わせ」に特化した、戦略に欠かせない「フィネス(繊細)」モデルであることも、ご理解いただけたはずです。

我々は、「ブルーブルー トレイシー おすすめ カラー」の戦略的な使い分けまで、その全てを学びました。もう、あなたは「重い・絡む・疲れる」といった、従来のメタルバイブの「負の遺産」に悩まされる必要はありません。あなたの目の前のフィールドを想像してみてください。水が濁(にご)っているなら「マットチャート」を。ベイトがイワシなら「ブルーブルー」や「イワシ」を。マズメのボトム狙いなら「アカキン」を。そして、スレたデイゲームには「ピンクジョーカー」を。その戦略的なローテーションこそが、トレイシー15gの真価を引き出す鍵です。

トレイシーをタックルボックスに入れる。それは、「快適な釣り」と「釣果」の両方を手に入れるという、賢明な「選択」です。その驚くべき「引き抵抗の軽さ」と、ライン(糸)がフック(針)に絡まない「快適さ」が、あなたの集中力を極限まで高め、これまで感じ取れなかった、シーバスの「小さなアタリ」をも捉えさせてくれるはずです。ストレスフリーで獲る、その「次の一匹」を、トレイシーと共に掴(つか)み取ってください。